藏于美国弗利尔美术馆(Freer Galleryof Art)的传张戡《猎骑图》轴鲜少被学界提及,据本文研究,《猎骑图》与南宋宫廷画师陈居中的六件画作在风格上非常相似;从画中髡发样式、袍服靴帽、障泥纹饰和马镳衔环,可以判断该画的描绘对象为女真族。

10至13世纪,游牧民族契丹、女真分别发端于木叶山及白山黑水,先后建立了辽(916-1125)、金(1115-1234)王朝。金袭辽制,女真在1115年建国之前为辽朝藩属,两族同样具有春秋射猎、髡发窄袖等习俗,春捺钵时皆“击扁鼓绕泊,惊鹅鸭飞起,乃纵海东青击之,或亲射焉” 。由于契丹、女真族在衣冠服制、四时捺钵、民族文字上有相当程度的类似性,此时期番马画如果缺乏画家的款印题跋,又无确切纪年、无画史著录,如何确定描绘对象的民族族属,遂成为棘手的艺术史议题。再者,10-13世纪,除去契丹、女真族画师外,曾经奉诏北使的北宋(960—1127)、南宋(1127-1279)宫廷画师,皆能绘写所见之番马。因此绘制者究竟为两宋、辽、金哪朝画师,亦为另一项难解的问题。

(相关资料图)

(相关资料图)

意识到此点,1990年代余辉、2000年代彭慧萍在古书画研究中致力于区分辽、金民族之不同,剖析女真族的独特性。余辉结合民族学与考古学,藉由墓室壁画等考古材料,厘清辽、金、西夏的髡发发式和器物类型,并考察宋金对峙时期的“间谍画”,将故宫博物院藏传胡瓌《卓歇图》卷、无款《柳塘牧马图》团扇的描绘对象改订为女真族。

笔者的“马臀烫印与番马画鉴定”( 2002-2004)一系列研究,则从辽金文字以及南宋宫廷画师奉使入金等角度切入,发现传世若干番马画的马匹臀部上烫烙契丹大小字、女真字等火印字样。笔者指出,女真字由金太祖于1119年颁诏始创,具有明确的年代界限,因此画中凡出现女真字者,成画的年代上限为1119年,描绘对象必为女真族。而在1119-1210年间曾经涉足金境的两宋画师,如南宋使金的宫廷画师陈居中(活动于1160-1232年以后),有机会见到金代社会中同时并存的契丹、女真两族文字。

综合考量画中的笔墨构图与母题风格,笔者考证出台北故宫博物院藏传胡瓌《出猎图》《回猎图》册出自北宋宣和朝(1119-1125年)番马画师手笔,台北故宫博物院本《胡笳十八拍图》册出自南宋绍兴末(1160年代)画师手笔,波士顿美术馆本《胡笳十八拍图》为南宋中期作品,在风格上影响了稍后的南宋宁、理宗朝陈居中。在此基础上,本文将焦点锁定在美国弗利尔美术馆藏传张戡《猎骑图》(Hunters on Horseback,F1909.160)。成书于1075年的郭若虚《图画见闻志》仅简略提及张戡“瓦桥人。工画蕃马,居近燕山,得胡人形骨之妙,尽戎衣鞍勒之精。然则人称高名,马亏先匠,今时为独步矣”。此位10世纪中叶居近燕山的瓦桥画师张戡,缺乏可靠的存世真迹,《图画见闻志》《宣和画谱》对其著录简略,因而罕见专文研究。

但这位无人研究、以契丹生活为描绘题材的冷门画师,在弗利尔美术馆却不乏盛名。佛利尔库房藏两件传张戡绢画,其一为《解鞍调箭图》轴(Removing the Saddle and Inspecting the Arrows, F1916.526),笔者曾有研究;其二为由轴改为木版裱的《猎骑图》。两画均为梁清标(1620-1691)旧藏,但实际上皆非张戡画系。笔者于2007-2008年在史密森学会(Smithsonian Institution)从事弗利尔美术馆的博士后研究时,曾于库房仔细观察两画,遂成此文。

〔图一〕 传张戡 《猎骑图》 轴 弗利尔美术馆藏 图版由弗利尔美术馆授权

传张戡《猎骑图》〔图一〕系绢本设色,纵91.3厘米,横52.3厘米,无作者款印、著录及早期藏印,缺乏清代以前的收藏记录。1909年,Charles L. Freer(1854-1919)自北京古董店Loon Gu Sai购得《猎骑图》轴后携去华盛顿。1920年Charles L. Freer将藏画捐赠给弗利尔美术馆‹9›。1948年佛利尔装裱师木下与吉(Kinoshita Yokichi)将该画改裱于木版,并将原画轴的梁清标、伊念曾(1790-1861)、柄椿等三题,俱改裱于版背:

梁清标题:“张戡猎骑图,蕉林真赏。”

伊念曾题:“北宋瓦桥张戡猎骑图。国初梁棠邨鉴藏,今在怀玉萧素邨太守处。汀州伊念曾题。”

柄椿题:“元夏士良《图绘宝鉴》卷三载:‘北宋张戡,瓦桥人,工画蕃马,居近燕山,得蕃人形骨之妙,尽戎衣鞍勒之精。’柄椿录。”

晚近藏印包括改裱时遭裁去的梁清标“棠邨审定”“蕉林”印。画心左下角钤“天师□国张氏家藏”印(年代不详)。版背尚存装裱师木下与吉的“木下作品”印。自1920年以后,《猎骑图》一直贮放于Freer库房,鲜少为学界提及。改轴为版的《猎骑图》流传至今,重裱多次,原绢涣散,其绢地未损处,经纬线式样与北宋绢迥异,而接近南宋绢地。画中所绘三马均为蒙古马种,矮短粗腿、头部比例大。骑马者中,前导者为领袖,手臂搁架海东青,身后二位随从的马鞍上绑系被猎获的天鹅。右方骑者左右腰侧各自携挂天鹅与凤首壶。人马之外,背景多留空白,仅以简略的坡陀荆棘衬托出空旷的草原场景。目鉴后发现,该画既非10世纪张戡所绘,被描绘对象亦非契丹族,而是13世纪南宋宫廷画师陈居中笔下的女真族。

一 、《猎骑图》与陈居中画系风格

陈居中是研究女真族形象的重要线索。他籍出浙江平阳,活动于南宋宁宗、理宗朝,1201-1204年间待诏于宁宗宫廷,因擅于写实逼肖的番马画,1207年奉命使金,描绘北国风俗,而后归返南宋,理宗朝1232年中武举 。传张戡《猎骑图》与其余六件品质极佳、可视为陈居中真迹的画作,在风格上同出一人手笔。

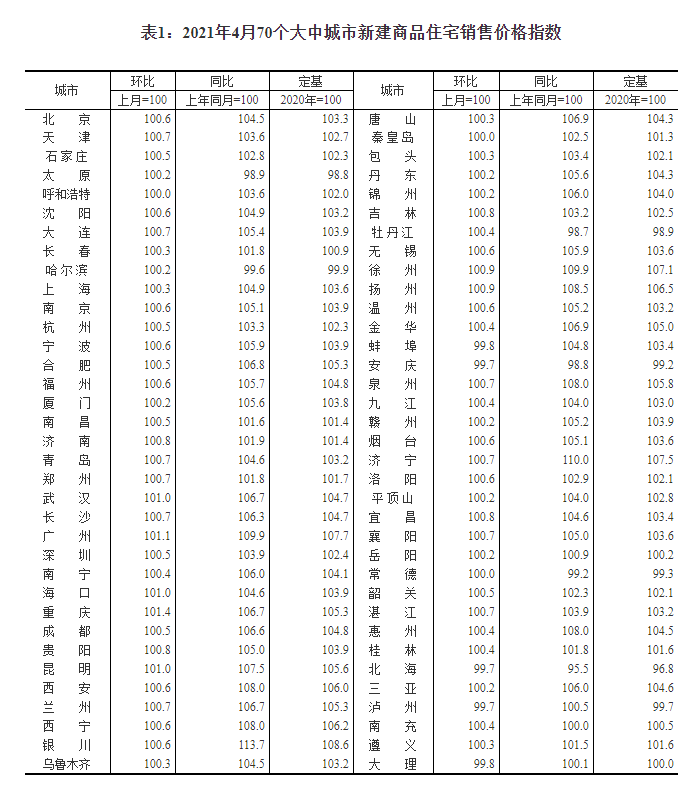

[表一]

[表一]列举可供比对的七件存世画迹,其中编号C2的陈居中《文姬归汉图》轴、C5《平原射鹿图》册长久以来被公认为陈居中绘制,为其标准真迹殆无疑虑。C2轮廓线尖劲谨细,精雕细琢,颠毫逼肖,可见陈居中盛年时期待诏于宁宗宫廷,谨慎恭敬、一丝不苟的作画态度,或为1207年奉使金国南归不久后之作。C3波士顿《射雁图》团扇的人物手部、C4波士顿《文姬图》册的黑马眼部,因原绢残损、遭后世补笔而比例失当,但两画原绢未补笔处,笔墨均属于陈居中画系。C5陈居中《平原射鹿图》册为画家由盛至中年,用笔由精细至微秃、笔法渐趋疏放所致。至于C6克利夫兰《胡骑秋猎图》、C7大都会艺术博物馆《蕃族猎骑图》两画的笔法老辣粗疏,用秃短笔,信手拈来,笔法娴熟而苍老,为晚年之笔。陈居中活动年代的下限晚于1232年,该年蒙古遣使入宋,来议夹攻金朝事,南宋遣使报谢。C6、C7或许是陈居中晚年目睹金元之际的女真族人马所致。七画除去笔墨风格呈现高度的一致性外,在马臀烫印、马鞍障泥、袍服缘饰等装饰环带上多绘有契丹、女真字标志,是鉴别陈居中画系的独特符码。

〔图二〕 传张戡 《猎骑图》 轴 (局部) 弗利尔美术馆藏 作者摄

〔图三〕 陈居中 《文姬归汉图》 轴 (局部) 台北故宫博物院藏

〔图四〕 传胡瓌 《射雁图》 团扇 (局部) 波士顿美术馆藏 腰挂短刀, 障泥彩绘天鹅衔芦纹, 马镳以泥金圈描金属大圆环

〔图五〕 无款 《文姬图》 册 (局部) 波士顿美术馆藏 左贤王腰带绑系短刀, 障泥边缘以“类辽金文字”装饰环带, 马镳以白粉圈描金属大圆环,衔环部位用泥金圈描

〔图六〕 陈居中 《平原射鹿图》 册 台北故宫博物院藏

〔图七〕 无款 《胡骑秋猎图》 团扇 (局部) 克利夫兰美术馆藏 马臀绘有女真字烫印

〔图八〕 南宋无款 《蕃族猎骑图》 团扇 (局部) 美国大都会艺术博物馆藏 短刀箭囊部位的绢地多毁损,障泥绘天鹅衔芦纹、火焰卷草纹,有“类辽金文字”缘饰,马臀绘有烫印字样,马镳以泥金圈描金属大圆环

〔图九〕 传张戡 《猎骑图》 轴 (局部) 障泥边缘用几何化的类女真字装饰

《猎骑图》原绢甚为残破,几经后世装裱修复和多次揭裱擦洗,今日所见的画幅上多有补绢、补笔、添色等改动迹象。例如,〔图九〕可见裱画者在补笔之际,将右方猎骑者手臂附近的窄袖,衣纹转折线用叶绿色罩染,再添加粗阔的轮廓线。尽管猎骑者手臂的衣褶轮廓线已遭补笔者加粗,失去原貌,但原绢未补笔处〔图十〕仍可见原作高度的写实性。排除补笔、增色等裱画因素,《猎骑图》精致细劲的短笔笔道及高度的控笔能力,与编号C 2至C 7的标准陈居中画迹如出一辙〔图十一〕。

〔图十〕 传张戡 《猎骑图》 轴 (局部) 原绢未补笔处 腰间短刀

〔图十一〕 陈居中 《文姬归汉图》 轴 (局部) 台北故宫博物院藏

[表二]

相较于品质一流的陈居中真迹,[表二]列举的六件画作同样描绘女真族,风格前后承袭,但并非陈居中手笔。六画之中,台北故宫博物院藏《出猎图》《回猎图》册〔编号S1,图十二〕马臀上描绘“肃”(肃慎即女真)字烫印及女真字烫印,为北宋徽宗朝(1110-1125)番马画师笔下新兴崛起的肃慎—女真族形象,风格影响稍后的陈居中。台北故宫博物院本《胡笳十八拍图》册〔编号S 2,图十三〕为南宋高宗绍兴年间(1131-1162)某画师所为,马臀上见契丹、女真、突厥三种民族文字烫印‹1›。S1、S2二画可视为陈居中之前的风格先导。

〔图十二〕 《回猎图》 册 台北故宫博物院藏

〔图十三〕 旧传李唐 《胡笳十八拍图》 册 (局部) 约1160年代 台北故宫博物院藏 笔法较标准的陈居中画略为草率,可视为陈居中风格的先导。绘制者熟知女真族袍服鞍具与民族文字

在陈居中之后,另有三件南宋末至元明时期的后学之作:波士顿美术馆本无款《胡笳十八拍图》方册(编号S3)、克利夫兰美术馆藏无款《射雁图》册(Three Horsemen Hunting Wild Geese,编号S4)出于南宋晚期的另外两位后学者手笔。中国国家博物馆藏无款《射猎图》册(编号S5)虽试图模仿陈居中风格,但笔墨略逊,设色僵硬,时代风格已入元明。

二 、断定传张戡《猎骑图》描绘对象为女真族的民族学指标

(一)“耳后颅侧发”的髡发发式

传张戡《猎骑图》画中三位猎骑者的髡发发式具有鲜明的时代特征。上方领导者头裹黑幞头、方巾系结后垂短带。此种式样,亦见于陈居中《文姬归汉图》轴、《射雁图》团扇、《文姬图》册、《胡骑秋猎图》团扇、《蕃族猎骑图》团扇等标准的陈居中画〔图十四〕。

〔图十四〕 传张戡 《猎骑图》 轴与陈居中画系的黑幞头方巾

〔图十五〕 传张戡 《猎骑图》 轴 (局部)髡“耳后颅侧发”

传张戡《猎骑图》下方二位随从则为“耳后颅侧发”〔图十五〕,剃除顶发,仅留稀疏的颅侧发,发际线位于耳后,短发系辫,由耳后垂下。据《大金国志》《大金吊伐录》《宋会要辑稿》《宋少保岳鄂王行实编年》,金中期以前,女真族髡发“仰削去头发”“编发露顶”“斩秃垂发”“剃头辫发”,与传张戡《猎骑图》相同。这种仰削顶发、而仅留耳后颅侧发的样式,亦见载于金太宗1126年颁诏:“既归本朝,宜合风俗,亦仰削去头发,短巾左衽,敢有违犯者,即是犹怀旧国,当正刑典,不得错失。”这一颁诏揭示了金国官方的意识形态。对金人而言,是否髡耳后颅侧发,为识别女真与非女真的民族标志。由[表三]可知,墓室壁画所见描绘“耳后颅侧发”者皆属金墓。如济南商阜一号金墓壁画《男士像》、山西平定西关村金墓壁画《驼运图》《内宅图》,以及敖汉旗英凤沟金初石棺画《男侍图》。存世宋金画迹除去编号C2、C3、C4、C5、S4、S5因头裹幞头而未见髡发发式外,其余与陈居中画系相关画作[表一,表二]及故宫博物院藏《卓歇图》卷〔图十六〕、《柳塘牧马图》团扇等作品中的女真髡发发式均与传张戡《猎骑图》相同,可知《猎骑图》所绘亦为女真发式。

[表三]

〔图十六〕 金代 《卓歇图》 卷 故宫博物院藏

(二)“盘领窄袖”“缝络乌靴”等袍服靴帽

传张戡《猎骑图》三位猎骑者均着白绿长袍,盘领窄袖,袍内露红衣中单。腰带为宋金惯见的皮革腰带,而非《辽史》《契丹国志》记载的契丹、党项等族的蹀躞七带。三骑之中,前导者的腰侧垂挂一具直柄铁刀,刀鞘材质为皮革制,黄黑相间,表面饰以黑斜网格。此铁刀规制吻合《金史·舆服志》所载女真族“右配刀,刀贵镔柄,尚鸡蛇木,黄黑相半,有黑双距者为上”。类似黄黑相半、有黑双距的刀柄,亦见于陈居中画系,例如陈居中《文姬归汉图》轴〔见图十一〕、《射雁图》团扇、波士顿美术馆藏《文姬图》和陈居中《平原射猎图》册〔图十七〕,以及陈居中前后与之时代风格相关的《出猎图》《回猎图》册〔见图十二〕、《胡笳十八拍图》册〔见图十三〕、《卓歇图》卷〔见图十六〕等描绘女真族的番马画。

〔图十七〕 传张戡 《猎骑图》 轴与陈居中画系黑黄相间的铁刀、 马鞍的双层皮制革垫

传张戡《猎骑图》的皮靴式样为“缝络乌皮靴”。由靴靿、靴面、靴底等区块缝补而成。靴头尖锐,靴底长,后跟加有固层以护罩足踝,足上部由细线扎缚。传世画迹中,与此画同式样的络缝乌靴,包括编号C2至C7等标准陈居中画迹、编号S1至S6,以及描绘女真族的《柳塘牧马图》团扇。

(三)马鞍障泥描绘的“天鹅衔芦”及“类女真文装饰带”

〔图十八〕 传张戡 《猎骑图》 与陈居中画系障泥的天鹅衔芦图案

〔图十九:1、 2〕 女真贵族服饰 1162年 金代齐国王墓出土 黑龙江省博物馆藏

〔图二十〕 传张戡 《猎骑图》 轴与陈居中画系的马臀、 马腿、 黑缰绳、 泥金圈描的小金属圈环其中C2、C4、C6、C7马臀绘有女真小字烫印

〔图二十一〕 《大金得胜陀碑》 (1185年) 碑阴所见的女真小字 吉林省出土 金熙宗1138年颁诏女真小字,1145年广为流行

传张戡《猎骑图》不用鞍桥。马鞍为双层,皮制革垫,每层悉心描绘皮革质感。障泥为体积大的椭圆型,障泥底端低于马腹,前端复盖部位超过马胸,后端遮及过马臀〔见图九〕。编号C2至C6的标准陈居中风格,例如《文姬归汉图》轴〔见图三〕、《平原射鹿图》册〔见图六〕。编号S系列,例如元明摹陈居中《射骑图》册,皆见此种特征。传张戡《猎骑图》前导者的障泥绘有天鹅衔芦纹。障泥以石绿打底,又以胡粉与赭石敷染天鹅。以石系颜料描绘浓郁典丽、以暖色为统调的春水图案。此一天鹅衔芦图案,吻合陈居中画系,如陈居中《文姬归汉图》轴、《射雁图》团扇〔图十八〕以及《金史·舆服志》所载的春捺钵猎鹅习俗:“金人之常服,四带巾、盘领衣、乌皮靴……其胸臆肩袖,或饰以金绣。其从春水之服,则多鹘捕鹅、杂花卉之饰。”以几何化的“类女真字样”入画,描绘障泥边缘的装饰带,为陈居中画系独见的母题。陈居中尝于1207年北使金国,对女真字略有所闻,可见到类似〔图十九,1162年金齐国王墓出土实物,黑龙江博物馆藏〕用几何化装饰衣服边缘的女真贵族服饰。虽然陈不是女真人,对于女真字不能完全熟稔,只能似是而非地模糊描绘,但这些北地见闻,使其相较于其余番马画师,更惯用几何化以及“类女真字样”的符号描绘马臀烫印、袍服边缘的义襕装饰以及障泥装饰带。描绘马臀烫印的陈居中画诸如《文姬归汉图》轴、《胡骑秋猎图》团扇、《文姬图》册、《蕃族猎骑图》团扇〔图二十,图二十一〕。以类女真字样的几何纹为袍服义襕装饰带,包括《文姬归汉图》轴、《文姬图》册。《平原射鹿图》册、《蕃族猎骑图》团扇、《胡骑秋猎图》团扇的障泥外缘,亦有类女真字样的几何纹〔图二十二〕。非陈居中画系,则无此种习惯。而传张戡《猎骑图》障泥边缘的几何化的类女真字样,正与陈居中惯用的母题相契合。

〔图二十二〕 传张戡 《猎骑图》 轴与陈居中画系障泥外缘惯用 “类女真字” 或几何字装饰图案 其中仅有个别图案是可释读的女真文字,大部分为臆造

(四)马镳衔环无钩

传张戡《猎骑图》马齿附近的马镳,用泥金圈绘大衔环,马嚼子则由2-3个小金环互相衔接,两端再镶以较大的衔环。大衔环下系皮制宽革带,革带由粗渐细,末端系以细缰绳。这种“衔环型”的马镳在牵引、控驭和喂食上,较辽代马镳更为便利。辽墓壁画以及出土的马镳实物,多为牛角形或钩状。相较于辽代的钩状马镳,衔环型的马镳时代晚出,为12至13世纪金代与南宋人马画惯见。传世画迹中,多达21幅以上的金代以及南宋宫廷画师人马画绘有此式。例如与陈居中风格相关的番马画〔图二十三〕,以及南宋无款《春游晚归图》册、南宋无款《汉宫图》团扇、传梁楷《雪景山水图》册、台北故宫博物院本《胡笳十八拍图》册、金杨微《二骏图》卷、金张瑀《文姬归汉图》卷,马镳均为衔环型。金墓出土的马镳实物,例如吉林永吉县旧站金初墓葬、黑龙江省阿城市双城村金墓、辽宁新民县前当铺,皆见铁铸的圈状衔环。可以确定传张戡《猎骑图》衔环马镳的年代为12-13世纪的女真式,而以泥金圈描轮廓亦为陈居中画系惯见的特质。

〔图二十三〕 传张戡 《猎骑图》 轴与陈居中画系的马头造型、 梨鼻画法、 马嚼子两侧的大金属衔环、 上接的泥金小圈环

三 、小结

10世纪曾到辽地生活的北宋瓦桥画师张戡已无真迹存世。弗利尔美术馆传张戡《解鞍调箭图》《猎骑图》两画均与其无关。《猎骑图》为南宋宫廷画师陈居中所绘,描绘对象亦非契丹族,而是女真族。画中的笔墨线描、蒙古矮种马、耳后颅侧发、盘领窄袖、缝络乌靴、黄黑相半的短刀、泥金圈描的衔环型马镳以及“类契丹女真字”装饰障泥外缘,皆为陈居中的绘画特征,与陈居中《文姬归汉图》轴、《射雁图》团扇、《文姬图》册、《平原射鹿图》册、《胡骑秋猎图》团扇、《蕃族猎骑图》团扇同出一人手笔。

回顾1990年代以前,艺术史界对于契丹、女真族存在刻板印象,惯将传世辽金画迹所见颅侧髡发的少数民族一概诠释为契丹族。例如Tomita Kojiro(1928)、Ryuzo Torii、沈从文(1959)、Shimada Shūjirō(1962)、John Haskins(1963)、Robert Rorex(1974;1983)认为存世数本《文姬归汉图》和台北故宫博物院所藏传胡瓌《出猎图》《回猎图》,颅侧髡发的胡人均为契丹族,原因是辽陈国公主墓及庆陵、库伦、宣化等辽墓壁画描绘的契丹族亦有颅侧髡发者。此辈学者未曾留意女真族的髡发制与契丹在细节上有何不同,仅强调女真如何被汉化,强调金代文人王庭筠(1151-1202)、赵秉文(1159-1232)等如何在诗文书画上承袭北宋文人传统,以及金章宗(1168-1189)如何仿效北宋徽宗的书画收藏制度。

如今借由对传张戡《猎骑图》的研究,不仅打破了颅侧髡发者为契丹族的学界旧论,并且增添一件新发现的陈居中画。曾于1207年假道山西北使金国的陈居中,是研究女真族形象的关键人物。其笔下奔驰朔漠的女真族猎骑者,从旁证明了金代境内除去汉化较深的几处重点城市外(如上京等政治都城、山西平阳等版画印刷中心),实际上有相当比例的女真人仍保持春山秋水的固有习俗。这批髡发窄袖、占据中原疆域的女真族,上承契丹、下启蒙古,使辽、金、元等塞北三朝游牧民族,在东亚地缘政治舞台上占有重要的一席之地。甚至可以再一步认定,描绘女真族的存世卷轴画,在数量上比描绘契丹族者为数更多。例如北宋黄宗道(1120年代)、南宋陈居中的画作,金代赵霖(活动于1161-1189年)《昭陵六骏图》卷、杨微《二骏图》卷(作于1184年)、张瑀(1200年代)《文姬归汉图》卷、台北故宫博物院本《文姬归汉图》、波士顿本《文姬归汉图》、故宫博物院藏《卓歇图》卷、台北故宫博物院藏《出猎图》《回猎图》等,描绘对象均为女真。

(本文作者单位为杭州师范大学历史系,原文标题为《契丹或女真?弗利尔美术馆藏传张戡〈猎骑图〉观画记》,全文原刊于《故宫博物院院刊》2023年7期。澎湃新闻转刊时注释未收录。)

关键词: